Newsletter

Newsletter

AI NEWSLETTER Vol.64 タイ人が言う「キャリアパスが見えない」の正体は?

2025年10月7日

「この会社は、キャリアパスが見えないので辞めます。」―― 部下からこうした言葉を聞いたことのあるマネージャーは少なくないでしょう。こちらが思ったよりも早いタイミングで転職されることも少なくなく、「忍耐力が無い」「キャリアを急ぎすぎ」と感じることもしばしばです。その背景には日本とタイの働き方、価値観、人事制度の大きな違いが存在しています。

「キャリアパス」が意味するものとは?

まず認識しておきたいのは、「キャリアパス」という言葉に対する認識の違いです。

一般的に「メンバーシップ型」と表現されることも多い伝統的な日本型組織では、「キャリア=社内キャリア」という暗黙の前提があります。それゆえ、日本人が“キャリア”という言葉を使う時、会社に長く勤める中で経験を積み、徐々に役職が上がっていく「社内での道のり」の意味合いを帯びています。

一方、タイでは“キャリア”とは「自分が将来なりたい姿への道筋」であり、「社外への転職も含めて、どのように自分の市場価値を高めていくか」というイメージを持たれています。

つまり、タイ人が「キャリアパス」を考えるとき、「①この仕事で自分がどんなスキルを身につくのか」「②いつ・どのように次のステージに進めるのか」の2つが重要になり、それが具体的に可視化されているかどうかが重要なのです。だからこそ、「キャリアパスが見えない」という言葉の背景には、「この職場にいても力が身についている気がしない(成長実感が無い)」「どんな時間軸で、何を満たせばステップアップできるのかがわからない(ネクストステップの不透明さ)」という不安が含まれていると想像されます。

根底としての違いがあるのは、日本人とタイ人の「時間観の違い」です。

日本企業には暗黙の人事異動のサイクルがあり、それはたいてい3年~5年です。約5年程度で上司が変わったり、組織変更が起きたりしやすくなります。それらを通じて「一つの仕事を覚えて成果を出すのに、だいたい5年はかかる」という前提が組織に無意識的にインストールされているのです。

しかしタイ社会にはそういう前提がありません。日本人が「3年は頑張ってみるか」と思っているところに、1年・2年程度でも変化が感じられないと「キャリアが見えない」と感じてしまう。こうした「見切るタイミングの速さ」が日本人に比べてタイ人にはあるため、日本人からすると「タイ人は性急にキャリアパスを求める」と感じてしまうのです。

「いま何を学んでいるか」

「次に行くために何が必要か」

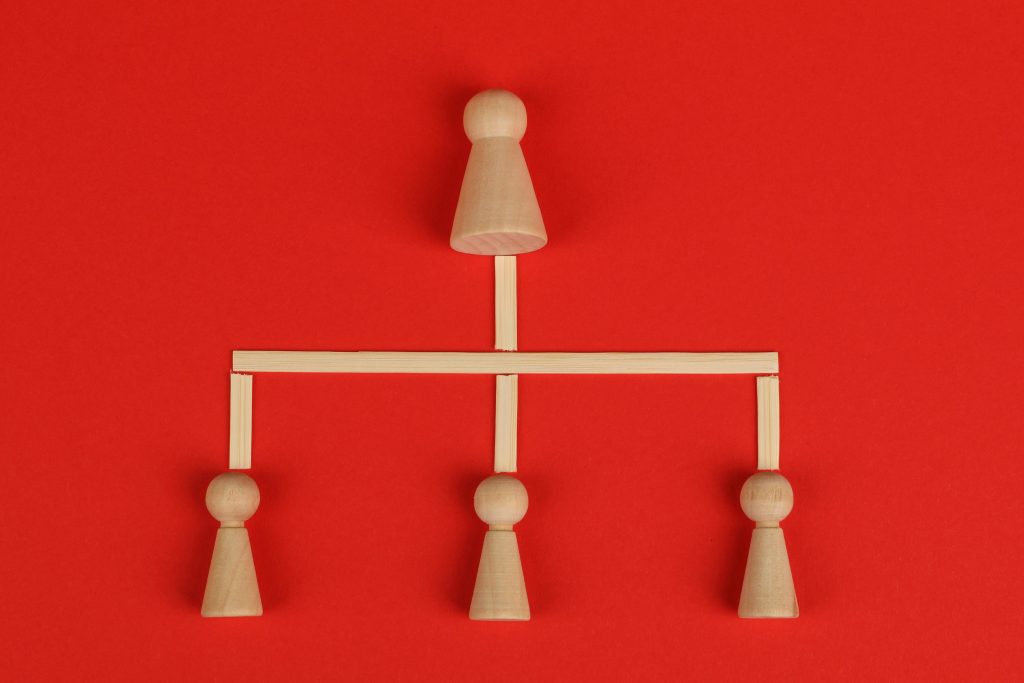

キャリアパスを感じさせるためにまず必要なのは、「等級制度の整備」です。会社によって職位、資格、など呼び方は様々ですが、社員の序列を表す仕組みは殆どの会社に何らかの形で存在しているでしょう。

しかし、タイの組織においては、等級自体が複雑になってしまっていたり、等級の呼称は存在するものの、定義がなされておらず、それらがどう違うのかが不明であるということが珍しくありません。まずはそれをきちんと定義しましょう。その定義の中に、「今の等級には何が求められるのか(どういう能力が必要か)」を含めることで、本人は「何を頑張れば次のステージに上がれるのか」を認識することができるのです。

例として、「スタッフ1等級:見習い」、「スタッフ2等級:自立した担当者」という等級があるとします。その場合、営業職のスタッフ2等級に求めることとしては、上司の指示を仰ぐだけでなく、自ら顧客課題を考えて主体的にアプローチしていくことなどが考えられます。その実現のためには、「過去のプロジェクト事例の知識」「応用的な商品知識」「ヒアリングスキル」「提案作製スキル」などの能力が求められるでしょう。

そうした必要スキルの明確化ができていれば、スタッフ1レベルの社員には「あなたは今年はこのスキルと、このスキルを意識して身に着けましょう。そうすれば次のレベルが見えてきますよ」などと、今取り組むべきことを提示することができます。このように「本人の成長課題を提示する」こと。これがキャリアパスを意識しながら部下を育成する上司のアプローチとなります。

「文字の洪水」から「視覚的なイメージ」に転換する

ただし、実際には「等級定義を明示しているはずなのに、”キャリアパスが無い”という発言が出る」ということもよくある現象です。そんな反応があると、「ここに書いてあるじゃないか!」「一度説明しただろう!」と会社側としては苛立ちを感じてしまうものです。

「資料は存在しているのに、見られていない。」「説明したはずのに、頭に入っていない。」残念ながらこういうことが頻発してしまうのが組織のリアルです。特にタイ人スタッフは「わかっていなくても、わかったという」「表面上は同意していても、内心では納得していない」ということが少なくありません。上司に質問したり確認することは失礼であるという文化的規範があるからです。だからこそ、「わかるように伝える」コミュニケーションをすることが会社側の責任になります。

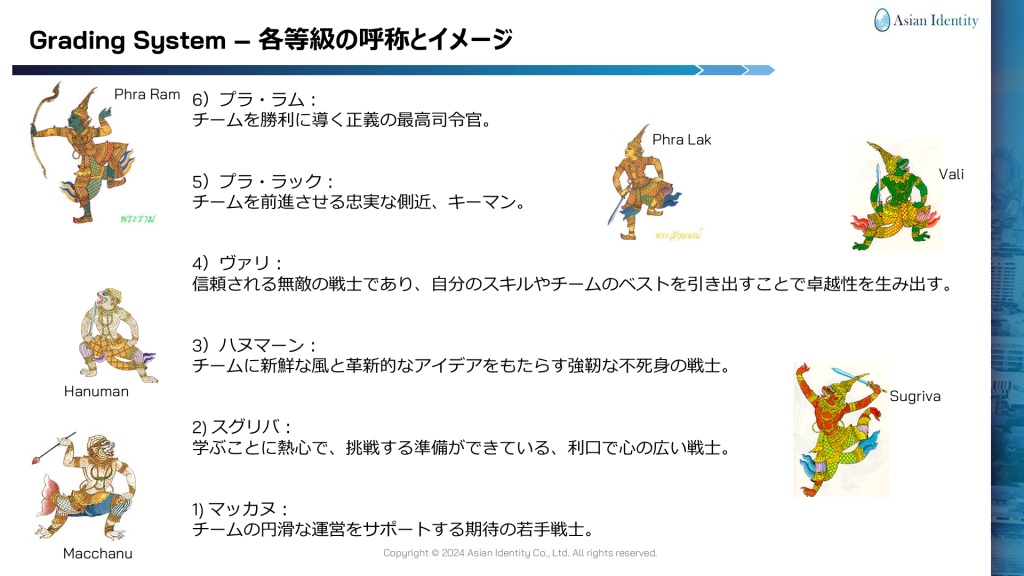

ハマりがちな落とし穴としては、「文字の洪水」です。等級定義や求めるスキルを書き出せば書き出すほど、情報量が膨大になり、資料がどんどん分厚くなります。残念ながらそれをすべて読み込んで理解してくれるタイ人は少ないでしょう。いかにシンプルにわかりやすく伝えられるかがポイントです。特にタイ人は視覚的な情報への依存度が高いので、文章や抽象概念だけで制度を説明しようとせず「図解」「絵」「フローチャート」などを用いてキャリアパスを見せていくことが効果的です。

弊社では、自社の等級を整備した際に、タイ人HRに「なるべくシンプルで視覚的にわかりやすいものを作成して。しかも弊社はタイのコンサル会社だから、タイっぽく面白みがあり、独自性のあるものにして」と依頼しました。結果としてスタッフから出てきたのが添付のようなものです。

タイの神話をヒントにしたものですが、タイらしいストーリーがあり、また会社としてのアイデンティティも感じられるものだと思い、私は気に入って採用しました。以降、弊社では長年にわたってこの等級制度が運用されています。各等級に求められる具体的な能力はもう少し詳細な定義がありますが、新入社員にも記憶に残りやすい形で等級の構造を明示することができていると思います。これは少々ユニークな例かもしれませんが、わかりやすいイメージにするという参考として捉えて頂ければ幸いです。

まとめると、「キャリアパス」を感じさせるためには、制度の設計よりも、“制度の体験”が大切であると言えるかもしれません。いかに制度を「社員の未来を描くツール」として活かせるかどうか。そこに、タイ人材の定着と成長の鍵があるのではないでしょうか。

*タイ語版はこちらです。ぜひご同僚のタイ人の方にもシェアをお願いします!こちらです。

*日本人、タイ人のマネージャー育成のための公開コースのご案内はこちらです。

Credit:

Photo by Ann H: https://www.pexels.com/photo/pawns-connected-with-wooden-sticks-7422341/

Photo by Nicola Barts : https://www.pexels.com/photo/man-with-a-briefcase-in-his-hand-7927545/

Photo by Pixabay: https://www.pexels.com/photo/railroad-tracks-in-city-258510/

-

中村 勝裕(NAKAMURA KATSUHIRO)

Profile

CEO & Founder, Asian Identity Co., Ltd. “バンコクを起点にアジアに特化した人事・コンサルティングファームAsian Identityを経営。

ネスレ、リンク & モチベーション、グロービスを経て現職。

現在はタイを拠点としながら「多様性の調和」をミッションに掲げ、アジア各国でのコンサルティングや講演活動を手がける。

バンコクにおいてタイ人向けビジネス漫画「Su Su Pim! (がんばれピム!)」を執筆、販売。

アジア流のリーダーシップを提唱する『リーダーの悩みはすべて東洋思想で解決できる』(WAVE出版)を出版。”– Certified Facilitator of LEGO® SERIOUS PLAY®

– Completed ORSC™ – Organization and Relationship System Coaching Practical Application Course

– Certified Facilitator of Hofstede Insight Organizational Culture (วัฒนธรรมองค์กร)

– CoachingOurselves Facilitator