Newsletter

Newsletter

AI NEWSLETTER Vol.14 「ビジネスの成長を支えるための人材を育てる」

2018年5月24日「ビジネスの成長を支えるための人材を育てる」

~ADVICS Asia Pacific Co., Ltd 様

自動車用ブレーキシステムのリーディングカンパニーとして業界をけん引するADVICS社。ADVICS Asia Pacific (以下ADSAP) 社では、タイとインドネシアの事業統括機能を担い、伸び行くASEAN需要に対応する事業基盤の拡充を図っています。今回は同社が考える人材育成についての方針や考え方を、General Managerの小池さん、Vice PresidentのThawatさんにお伺いしました。

AI:御社の事業概要と、人材教育に着手することになった背景についてお教えください。

小池さん: ADVICSはブレーキシステムのTier1企業として、世界各地のカーメーカーに対して自動車用ブレーキシステムの開発、生産、販売をしています。ADSAPは、アセアンの統括拠点として、タイとインドネシアの生産会社を含めたグループ会社4社を統括しています。

私は2013年に赴任しました。ちょうどその時期は、成⻑するアセアン市場に対応するため、タイに生産会社を設立するという、アセアン事業にとって大変重要な時期でした。

ADSAPでは、アセアンADVICSの経営に対するビジョン、ミッションを掲げ、それに到達するための目標として、アセアンマスタ-プランを作成し、全社員が同じ方向性で日々事業に取り組んでいます。私は経営企画担当として、マスタ-プランを作成する過程で、会社が目指す成⻑スピードに、どのように従業員の成⻑スピードをマッチさせていくか? が課題であると認識しました。「企業は人なり」。人の成⻑こそ会社目標を達成するための最重要テーマの 1つと考え、人材育成施策の強化に取り組んで参りました。会社が従業員へ求める成⻑曲線がとても高い。人間は経験を通じて自然に成⻑していくものだと思いますが、そのスピードを上げて求めるレベルに追いつかせるために、主体的な人材育成施策が必要です。

Thawatさん: それまでもADSAPには人材育成の仕組みはありました。一定の予算を割いて、従業員が受けたいと思った研修の補助をするという仕組みでした。しかしそれだと業務に結果が表れなかったり、研修に行くことが目的になっているような状況も散見されました。また受講する本人がどういうものを学べばよいのかを分かっていない場合もあったと思います。まずは会社の目標があって、その目標を達成するために必要なコンピテンシーを開発することにリンクさせないといけないと思いました。

AI:どのように企画をスタートさせていったのでしょうか。

小池さん: 2つあります。まず、「キャリアパスの多様化」です。今後、従業員数も増え と、働き方や就業価値観も多様化する。また、ポストも限られていく中で、いかに1人1人の個性や能力を活かしていくかが重要であると考えました。そこで、人事制度上のキャリアパスを「マネジメントコース」への1本道から、「専門家コース」を追加し、キャリアパスに選択肢を設けました。

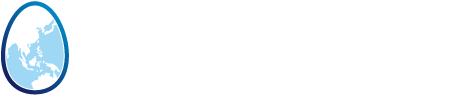

次に、「会社として従業員にどういう力を発揮してほしいか」を整理しました。それを6つのCore Competency として言語化しました。「専門知識」「考える力」「やり遂げる力」「人を動かす力」「組織を強くする力」「心得」です。これを組織上の役割別に設定しました。

AI:コンピテンシーはどのように作成されたのですか。

小池さん: 日本本社の人事制度を参考にしながら、タイに合わせて開発をしました。議論の結果、実は日本の制度から大きな変更を加えませんでした。なぜなら、仕事や姿勢に対して期待する力、例えばマネジャーに求める能力は、基本的には日本もタイ同じであるという結論に達したか らです。

Thawatさん: ただコンピテンシーの言葉は抽象度が高いという一面もありました。なので、それをタイに落とし込むためにより具体的な説明を加えることを心掛けました。また、並行して従業員にヒアリングをしながら、どういう能力を身に着けていきたいかということも把握し整合性を取っていきました。

AI:その後はどのようなことをされたのでしょうか。

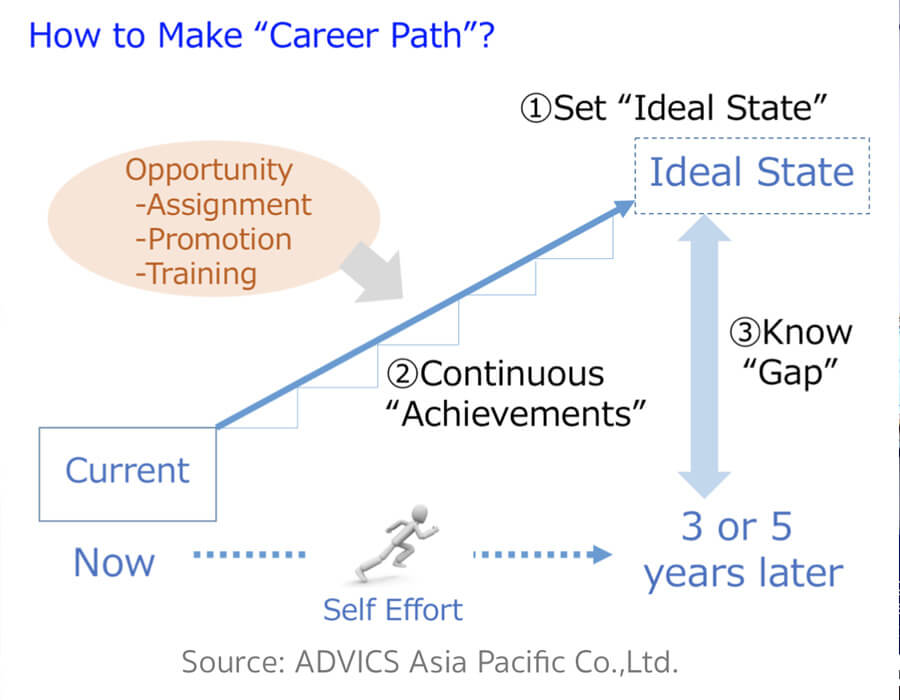

小池さん: コンピテンシーを定めたら、次は「キャリアパス」を明確にする取り組みを始めました。ADSAPでは、社⻑が全従業員と面談して意見を集約する取り組みがあります。その結果、「自分が将来ADVICSの中でどのように成⻑していくかが見えない、不安がある」という声が従業員からあがっていました。そこで、上司と部下で話し合いキャリアを開発していく取組みが必要だと考え、それを「キャリアパス設計シート」という形でフォーマット化しました。

私は、本来キャリアパスとは、他人から与えられるだけではなく、自身でありたい姿を考え、努力して、開発していくものだと思います。

このシートでは、まず従業員に5年後にありたい姿を考えてもらい、それを上司および人事と共有し、現状とのギャップを把握する。それをもとに、会社はチャンスを与える、従業員はそれにこたえられるようにしっかりと成果を出す。それを互いに約束して実施し、そして継続的に振り返りをしていく取り組みにしました。

AI:キャリアを考えろと言われても、考えられない人も中にはいたのではないでしょうか。

小池さん: 最初は戶惑ったと思います。日ごろから考えている人は別として、ほとんどの人が初めて自身のキャリアについて考えるきっかけになったのではないでしょうか。

Thawatさん: 会社には様々な従業員がいます。マネジャーになりたい人もいれば、今のままでいいです、という人もいます。全員がチャレンジしたいと思っているわけではない、ということもこうした取り組みをすると分かります。

人のモチベーションはそれぞれだと思います。昇格してキャリアを伸ばしていきたい人もいれば、安定的に仕事をしていきたいという人もいても良い、と会社としては考えています。ただそれぞれがそれぞれのモチベーションを満たしながら、ADVICSという会社に貢献し、そして自己実現をしてほしいと思っています。

一方で、「私はこのままでいい」という人がいたとして、それは本当に本音なのか、という視点も重要です。実は会社に対する不満があって、不満があるからこのままでいいと言っているだけかもしれない。人事がそうした本音をきちんとヒアリングして、理解し、問題を取り除いてあげることで従業員はもっとチャレンジしてくれるかもしれない。 そうした考えも人事は持たないといけません。

小池さん: キャリアパス設計シートを完成させる上では、マネジャーの力量が非常に大切になってきます。うまく書けない人を上司が導いてあげないといけない。だからこそマネジャーへの教育が大事です。会社組織の最小単位の⻑であるマネジャーが、部下の話を聞く、部下を育てていくなど、彼らが機能することこそ、組織が強化され、会社の目標達成に繋がります。人事がマネジャーの育成にしっかりコミットすることが、従業員がキャリアパスを描けることにつながると思いました。

中村 勝裕

中村 勝裕